L’amour, une force de transformation

L’amour ne se résume pas à un simple sentiment romantique.

C’est une énergie fondatrice, un moteur invisible qui façonne nos émotions, nos choix et nos relations.

Depuis les premiers liens avec nos parents jusqu’aux relations amoureuses de l’âge adulte, l’amour nous métamorphose.

Mais pourquoi nos histoires d’amour semblent-elles parfois rejouer notre enfance ?

Et comment la qualité de la relation avec nos parents influence-t-elle la manière dont nous aimons plus tard ?

L’amour parental : la matrice de nos futurs attachements

Avant d’aimer quelqu’un d’extérieur à la famille, il y a l’amour parental, celui des parents biologiques, adoptifs ou des figures d’attachement. Ce lien initial donne le ton à notre manière d’aimer et d’être aimé.

L’attachement sécure : la confiance en soi et en l’autre

Un enfant entouré de bienveillance, de disponibilité émotionnelle et de constance développe un attachement sécure.

Plus tard, il saura vivre une relation amoureuse saine, capable d’équilibre entre proximité et indépendance.

L’attachement insécure : les cicatrices de l’enfance

À l’inverse, un attachement instable, lié à la distance, au rejet ou à une surprotection parentale, peut créer des schémas affectifs fragiles. L’adulte portera alors souvent une peur de l’abandon, un besoin de contrôle ou une difficulté à s’engager.

En psychologie, ces modèles d’attachement (Bowlby, 1969) forment le socle de nos relations futures.

Le premier amour : miroir et résonance de l’enfance

Le premier amour est souvent une expérience inoubliable.

Il réveille en nous des émotions intenses, parfois contradictoires : passion, vulnérabilité, excitation, peur…

Mais sur le plan inconscient, il agit comme un miroir de nos premières expériences affectives.

Répéter pour comprendre

Sans en avoir conscience, nous avons tendance à rejouer nos scénarios d’attachement :

- aimer quelqu’un de distant, comme un parent émotionnellement absent ;

- chercher la fusion, pour compenser un manque d’amour ;

- ou fuir l’intimité, pour ne pas revivre la blessure du rejet.

Aimer pour guérir

Cependant, certaines rencontres amoureuses peuvent avoir un effet réparateur.

Être aimé de façon stable et respectueuse permet parfois de réécrire notre histoire intérieure.

C’est ici que réside le véritable pouvoir de l’amour : transformer la blessure en croissance.

De l’amour reçu à l’amour donné : le fil invisible de nos relations

Nos expériences amoureuses sont souvent le prolongement de nos premiers attachements.

Elles traduisent la manière dont nous avons appris à donner, recevoir et percevoir l’amour.

| Type d’attachement | Comportement amoureux adulte | Besoin sous-jacent |

|---|---|---|

| Sécure | Relation stable et équilibrée | Confiance et réciprocité |

| Anxieux | Dépendance affective, jalousie | Être rassuré et reconnu |

| Évitant | Difficulté à s’engager, froideur apparente | Préserver sa vulnérabilité |

Reconnaître ces schémas, c’est amorcer un travail de conscience émotionnelle.

C’est aussi le premier pas vers des relations plus libres et plus authentiques.

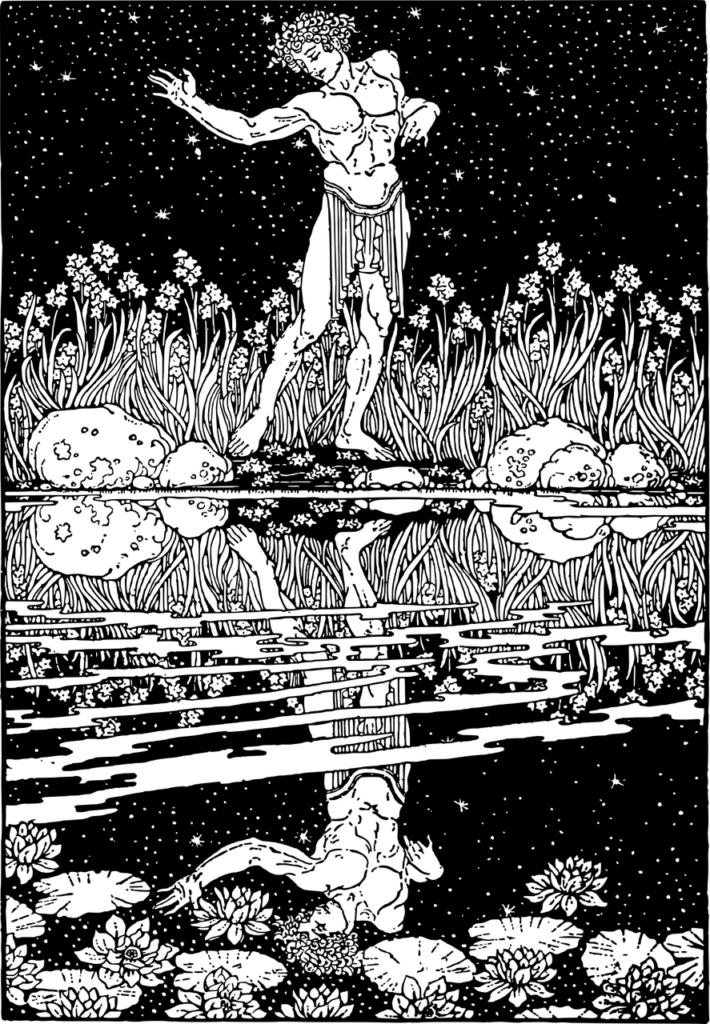

L’amour comme métamorphose : se redécouvrir à travers l’autre

Chaque relation amoureuse nous pousse à évoluer.

Aimer, c’est accepter de se confronter à soi-même, à ses blessures, à ses limites, mais aussi à son potentiel d’ouverture.

L’amour devient alors une expérience initiatique : il nous apprend à aimer autrement, à aimer mieux — et à nous aimer nous-mêmes.

L’amour, un voyage intérieur

En définitive, l’amour n’est pas seulement une rencontre entre deux êtres mais une rencontre avec soi.

Il révèle nos zones d’ombre, nos désirs cachés, nos peurs enfouies.

Et à travers cette exploration, il nous permet de grandir, de réparer et de nous transformer.

Aimer, c’est se réinventer

L’amour parental nous apprend la sécurité, le premier amour nous enseigne la découverte, et les amours adultes nous invitent à la conscience. Chaque étape nous métamorphose, nous aide à mieux comprendre qui nous sommes et comment nous aimons.

Aimer, c’est finalement accepter que chaque relation, heureuse ou douloureuse, nous rapproche un peu plus de notre véritable humanité.